中村 亨の【ビジネスEYE】です。

デジタルテクノロジーが普及し、あらゆる分野でデジタルシフトが加速しています。

中国では電子決済が浸透し、物乞いも道行く人にQRコードで募金を呼びかけ、インドでは12億人中11億人が「Aadhaar(アドハー)」(固有識別番号)に登録し、行政サービスの提供はもちろん生活のあらゆる面でプラットフォームになっています。

デジタルシフトによって生活、仕事、学習、買物などが劇的に変化しています。

本日のビジネスEYEでは、「デジタルシフト」を考察します。

■デジタルシフトとは?

インターネットの普及から20年が経過し、私たちの生活・仕事は大きく変化しました。アナログからデジタルへの流れが加速し、デジタル情報社会が到来しています。現在、グーグルやアマゾンに代表されるように新しいテクノロジーを使い、顧客満足を高めた企業がグローバルに発展する時代となりました。

日本においても、デジタル施策が重要な意味を持つようになっています。アパレル業界であれば、百貨店やスーパーといった店頭販売だけではなく、ネット上のオンラインストアにおいても商品を展開・販売する仕組みをもち、ユーザーの属性や検索キーワード、滞在時間等を仮説・検証することで、マーケティングや商品開発にいかすことが可能となっています。

企業が勝ち残るために欠かせないのがデジタルシフト

企業がこれから勝ち残って行くためには、ユーザーが欲しいモノをリアルタイムに把握して、必要な人に必要なモノや情報を提供することが重要となるでしょう。そうした戦略を強化するためには、デジタルシフトが欠かせません。

経済産業省が2017年5月に発表した新産業構造ビジョンでは、AI、IoT等を活用した「Society 5.0(超スマート社会)」に向け、政府も規制緩和等を通じて推進をしていきますし、また、2018年税制改正においては、政府はIoT投資の抜本強化策として、「コネクテッド・インダストリーズ税制」を新設し、データ連携・利活用を後押ししています。

日本におけるアパレルEC市場は1.5兆円を超え(2016年度)、EC化率(電子商取引率)は、10.93%とここ数年間で着実に拡大してきています。しかし、日本国内のアパレルEC市場は、欧米諸国のファッションEC化率と比較して、まだ低い位置にあります。

■デジタルシフトでコストを省き 人間は付加価値の創造へ

デジタルシフトを実施した場合、最も目に見えて効果がでるのはコストでしょう。オンラインストア(EC)にすれば、実店舗を構える必要もなく、販売スタッフも必要ありません。一方、商品の品揃えは、店舗での在庫を優に超える数量を用意することが可能です。

とはいえ、全てをデジタルシフトすることが最良の策かといえば、そうでもないでしょう。自社にとって何が必要でどういったゴールを目指すのか、そうした戦略ストーリーのなかでデジタルを活用しながら取捨選択を進めることが肝心なのでしょう。過去の経験から生まれる勘だけではなく、そこにデータから見える顧客像を掛け合わせることで、新しい提案が見えてくるのかもしれません。

■デジタルシフト 会計業界の雇用への影響は大きい

英オックスフォード大学のAI研究者であるマイケル・オズボーン准教授による14年の論文『雇用の未来──コンピューター化によって仕事は失われるのか』によると、90%の確率で10年後になくなる仕事(計37種類)に、「簿記、会計、監査の事務員」と「税務申告代行者」を選んでいます。

デジタルシフトにより、会計業界で働く人の雇用が脅かされています。

さらに近年、自動で帳簿作成を行うクラウド会計ソフト『freee』や、自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』が人気です。これらの会計ソフトの特徴は、無料でダウンロードでき、帳簿や決算書作成業務に対応する上、リアルタイムに数字を把握できます。私たちのすぐ側に、デジタルシフトの波が押し寄せています。

■デジタルシフト 顧客が求める商品・サービスの変化

こうした状況のもと、会計事務所は人にしかできない業務について再考すべきかもしれません。クラウド会計ソフトを取り入れることで、以前まで入力にかかっていた時間をより付加価値の高いものに転換して、顧客が抱える課題の解決などにあてることも、一つの手段でしょう。AIやこうしたクラウドサービスの取り込みいかんによっては、会計事務所の明暗を分けるとも考えられます。

日本政府の政策も、会計ソフトのクラウド化を後押ししそうです。

2017年から「電子帳簿保存法」が規制緩和され、領収書や請求書などの書類の保存が、スマートフォンで撮影した画像データも認められることになりました。各税務署での手続きやデータの7年間保存などが必要ですが、領収書など紙の書類は原則、破棄が認められるようになりました。

■キャッシュレス化 世界最先端の中国

最近、中国を訪れた方は実感しているようですが、中国ではフィンテックやAIを使ったサービスが、生活の隅々まで行き渡っています。例えば、中国における携帯電話やスマートフォンを用いる「モバイル決済」の普及は、98.3%にまで伸びており、日本での6%と比較すると、大きな差があります。(モバイル決済の普及率98.3%は、中国・都市部での調査)

中国では、北京五輪(2008年)を契機とした政府主導の銀聯カードの普及促進や偽札の問題、最高額紙幣が100元(約1,900円)と低いことなどの要因もあり、キャッシュレス化が進み世界最先端レベルとなっています。

タクシーの利用や少額の買物においても、スマホでの決済が不可欠となっており、現金は嫌がられるそうです。紙幣の確認、お釣りの計算などを負担に感じるようです。

モバイル決済の拡がりは、先進国よりも、むしろ中国やケニアといった銀行サービスが十分に発達していなかった国々で急速に拡がるケースが目立っているそうです。(参考:モバイル決済の現状と課題/日本銀行決済機構局2017年6月)

日本においては、ベーシックな金融インフラが既に普及していることや、情報流出の懸念などからモバイル決済が普及しないと思われます。日本におけるデジタルシフトは、これからが本番なのでしょう。中国では、物乞いもQRコードを提示してモバイル決済を望むのですから。

■政府主導で「デジタルインド計画」を推進中

インドでは、日本のマイナンバーカードに相当する制度の「Aadhaar(アドハー)」が導入されています。インド固有識別番号庁(UIDAI)が全国民を対象に12桁の数字を発行するというもので、登録の際には顔写真や全ての手の指の指紋採取などが必要になっています。アドハーは2010年に登録受付が始まりましたが、なんと2017年7月の時点では13億の人口の90%以上がアドハーの身分証明カードを受け取っているそうです。

一方、日本では、2015年10月以降、マイナンバー(個人番号)を国民に通知していますが、人口に対する交付率は10.7%(2018年3月1日現在)であり、10人に1人の割合でしか、マイナンバーカードを持っていません。

インドにおいて、これほどまでアドハーが普及したのは、アドハーを担当するインド固有識別番号庁の初代総裁に、インドIT大手インフォシスの共同創業者であるナンダン・ニレカニ氏を迎えいれたことにも表れているでしょう。民間事業者のトップが行政へ転身するほど、肝入りの政策だということでしょう。

インドでは、以前までは低所得者向けに食料等の配給をしても、腐敗が進行していて、不正受給が多く、思うように届けられなかったそうです。そうした現実を改善するために、適切に個人を識別するシステムを全国民に導入することで、困窮している人の手助けになるとインド政府は考え、アドハーの導入を主導したそうです。

データの蓄積ができ、かつ個人に直接届くという、デジタルの強みが制度に生かされています。

AI、IoT、ビッグデータ、ロボットといった分野で新しい技術が次々と誕生しています。検索をする(グーグル)、食事を届けてもらう(ウーバーイーツ)、買物をする(アマゾン)など、こうしたことがスマホで、ワンクリックで実現できるようになりました。

今もなお進化を遂げる、デジタル環境の中で、いつまでも「昔ながら…」に頼ることはできないでしょう。特に、アジア諸国では、既に日本を上回るインターネットの浸透度、またEC比率を更新しています。日本の「当たり前」が海外では通用しないこともあるでしょう。

デジタルシフトのスピードは速いため、企業においては現場や若い社員の感性を取り込みつつ、推進するための体制づくりが求められるでしょう。経営者が覚悟を持ち、経営戦略の一つにデジタルシフトを据えることが大切となります。

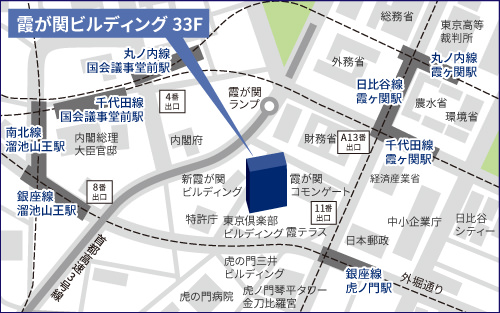

日本クレアス税理士法人|日本クレアス税理士法人│コーポレート・アドバイザーズでは、会計の専門家の視点から、経営者の次の智慧となるような『ヒント』をご提供しています。