大塚家具が、創業以来の危機に陥っています。委任状争奪戦のときには久美子氏を支持していた米ファンドも、投資に見切りをつけて全株式を売却するなど、困難な状況が続いています。

今回のビジネスEYEでは、「タイミングを逸した大塚家具の経営戦略」と題してお届けします。

3年連続の下方修正

大塚家具は8月14日、第2四半期決算を発表しました。売上高が188億円にとどまった上、営業赤字は35億円に拡大しています。

実は、期初には「黒字予想」を公表していましたが、最終的には赤字に下方修正。このパターンが3年連続のことにより、株価は著しく下落しました。2015年7月には1,900円台でしたが、2018年7月には400円を割り込むなど、株価が約5分の1にまで下落しています。

また、大塚久美子氏が社長に復帰する直前の2014年末には115億円あった「現金及び預金」は2017年末には18億円にまで減っており厳しい状況が続いています。

強みを失った大塚家具の経営戦略

大塚久美子氏が、経営権を握ってから約3年が経過しました。

久美子社長は、父親が築いた接客スタイルを時代遅れだと考え、気軽に立ち寄れる店への脱皮を目標に掲げて、「会員制」を廃する新方針を掲げるとともに、売り場面積の適正化やコスト構造の見直しも進めました。

しかし当初の期待とは反対に、久美子社長の戦略はことごとく裏目に出ています。

その理由は、自社の強みを伸ばそうとしなかったことに原因があるでしょう。むしろ、久美子社長は、父親への反発心から大塚家具の強みを弱めてしまいました。

コスト構造の見直しのために、人員の再配置を行いましたが、富裕層を常連に持つ従業員の流出が相次ぐなど、改革が実を結びません。

従業員の中には、大塚勝久氏の創業した「匠大塚」に入社した者も多く、大塚家具から匠大塚に重要顧客が流れてしまった面もあるようです。経営戦略の目的は、自社の強みや新しい要素を生かして、環境の変化に適応することにあります。しかし大塚家具は、上記のように自社の強みを失う結果になりました。

同業他社との差別化は容易ではない

久美子社長は、会員制を廃止したことと、高級路線から中級路線に変更したこと以外は、決定的な改革を進められませんでした。

中級路線への事業モデルの転換は、時代の流れに沿うものであったとしても、同業他社との「違い」は明確ではなく、思うような業績をあげられていないようです。

大塚家具が扱う商品は、ニトリやイケアのように生産から販売までを一貫して手掛けるSPA型ではないため、利益幅も多くありません。

また、店舗も自社物件ではなく賃貸のものがほとんどであり、2017年12月期で94億円もの賃貸料を支払っています。

そのため、仮に大塚家具が会社売却するにしても、採算面での折り合いがつかず、買い手探しも難航しているようです。

リストラによる「本業」の弱体化

大塚家具は、家具を販売して成長してきた企業です。その企業が、家具の売り場面積を縮小することは、顧客や投資家に、「大塚家具は家具販売ビジネスを見限っている」との印象を与えかねません。

この状況の中で店舗閉鎖などが続くと、同業他社との競争に対応することは難しくなるでしょう。戦略が曖昧なままコストの見直しを進めることは、大塚家具の本業の弱体化につながります。企業が競争する相手は、社外(自社組織の外部)にあるはずです。その相手と競争するために、企業は、自社の内部にある資源を活用し、既存の要素と新しい要素の結合を進め、付加価値を高めなければなりません。これは、経営戦略の古典的かつ基本的な命題でしょう。

(参考:ダイヤモンドオンライン2018.8.14)

ではどうすれば良かったのか?

では、大塚勝久氏が経営を続けていたら、こうした事態にならなかったのでしょうか?

恐らく、勝久氏が経営のトップでい続けたとしても、家具業界におけるニトリやイケアの勢いは凄まじく、事態は大きくは変わらなかったと思われます。

仮に、ニトリやイケアが台頭してきた2000年初頭に、創業者である大塚勝久氏自身が、他の富裕層をターゲットとした小売業との業務提携や、多角化を進めるために企業買収をしていたら、どうだったでしょうか。また、自社を売却して他の事業会社の傘下に入ることがあれば、現在とは違った形で大塚家具が独自の存在感を発揮していた可能性もあるでしょう。

環境の変化に応じて、企業に新陳代謝が必要なことは言うまでもありません。業績な好調なうちに次の布石を打ち、持続的な発展につなげること、また、そのタイミングの見極めが経営には極めて大切でしょう。

大塚家具は、自力で立ち直ることの難しさに直面していると思われます。久美子社長は、勝久氏の戦略の否定に力を注いだ結果、抜本的な改革に着手できないまま、販売と経営管理の両面で急速に体力を失いつつあります。親子喧嘩に端を発する経営悪化は、戦略の重要性を再認識する事例といえるでしょう。

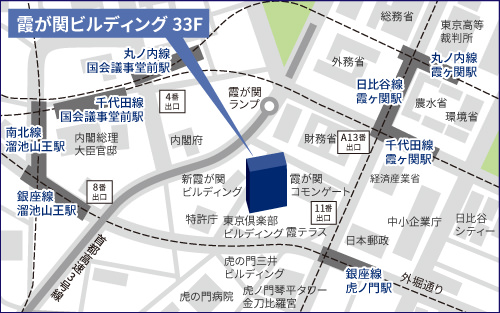

日本クレアス税理士法人|日本クレアス税理士法人│コーポレート・アドバイザーズでは、会計の専門家の視点から、経営者の次の智慧となるような『ヒント』をご提供しています。